弁護団長の意見陳述

本裁判開始にあたって

2009年3月4日 .

弁護士 井 関 和 彦 .

大阪大空襲被害から63年を経てこの裁判に訴えたのは、もうこれ以上待てないという原告らの鬱勃たる執念です。

それでは原告らが求めている救済の意味は何でしょうか。

戦争にかかわった軍関係者や戦争国家の国策にそって動員された一部関係国民などや戦争犠牲の原爆被害者を、あるいは厚く、あるいは薄くともそれなりの、その時期はそれぞれ前後しますが、いずれも救済法を制定し救済しています。しかし、本原告らのような、国家総動員が叫ばれた戦時下、防空能力が全く失われている状態で、戦争継続に執着する国家の失態によって、敵国アメリカのほしいままなる数次の大量集中爆撃の標的にされ、皆殺しの対象者として、火責めの生贄に供されたと言えるに等しい空襲被害者に対しては、いまだに救済があたえられていません。まことに不可解で著しく不平等という他はありません。この状態を63年の長きにわたり続けている国は、罪の意識も違和感も持たない国家であり、その非人間的、非倫理的神経作用は、およそ法の正義とは無縁であります。本裁判はこのような不平等、不正常を正し、わが国に憲法に定める基本的人権を取り戻し、国家に謝罪をさせ、被害の賠償を認めて、法の正義を実現することであります。

原告らの被害は、当人にはなんらの非がありません。その被害は、罪なき都市住民に浴びせられた真に不条理で、この世にあってはならない大災害であります。国家が救うのに何の障害がありましょう。

人間の尊厳を守るためには、まず被害の真髄に迫る、真摯な深い理解が不可欠であります。被害者の一人ひとりの生身の人間の生活現場に寄り添った、可能な限りの追体験の努力を尽くして、被害の実相を理解、認定するべきであります。

健常な肉体を損じられた苦痛と、そのために齎される運動や生活障害の負担に打ちひしがれた精神的重圧に加え、顔や手足の機能や外見を損なわれ、一生涯まとわりつく不自由と苦悩にさいなまれている原告らの被害。この被害を真に理解することは、体験者でないものには計り知れないことかもしれませんが、其処は深い想像力を持って補うことが求められましょう。

死者を助ける手立ても機会もなく、一挙に焼き殺されて永遠に引き裂かれた両親兄弟などとの別れ、ある原告は数名もの肉親を一度に失っています。この愛する人々を失った衝撃の大きさは言語に尽くせません。それに重ねて家も財産、も家業も、はたまたは思い出のよすがも失い、二重三重に重なる重複的喪失感と、いつまでも持続する被災の恐怖、戦後放置された冷淡な国の態度への怒り、死者への悔恨と自分の救いの見えない懊悩、孤立感、そして耐え難い寂寞感、突然起こるトラウマによるフラッシュバック、これらの決して消失しない精神的不安定など、とても被害の深淵を言い尽くせません。その具体的一端は本件審理においてそれぞれの原告の口から、胸をつく被害の実相が語られるでしょう。またさまざまな証拠により明らかにされるところであります。裁判所は親しく原告の声に耳を傾けていただきたい。

このような惨たらしい被害を今こそ司法が救済すべきであります。真に情けないことですが、先進諸国の法制度に比して、わが国は、戦争被害者の救済に関して、ある者にはいち早く手厚い救済の手を差し伸べながら、人命や国土の破壊を齎した国そのものが推し進めた誤った戦争の、犠牲者そのものに他ならない空襲被害者には、見てみぬ振りをして、救済の外に放置するという冷酷無情な差別を持ち込んで、恬として恥じない実に恥ずべき国情です。

原告ら空襲被害者も永年力を尽くして世に訴え、救済立法を求めて奮闘して来ました。心身に障害を受け生活にも余裕のない中、広く協力者をたずね、援助を求め、1970年代から80年代にかけて国会議員の協力の下に10数年に亘り、救済法案を国会の上程の運びまでに至りました。しかし如何せん法案は審議未了、廃案の憂き目を重ね、成立の日の目を見ることはありませんでした。原告らと協力者の努力は空しく徒労に終わりました。この機会に、わが国に正義が齎されなかったことがまことに残念です。

原告ら空襲被害者も疲れ、絶望感に打たれ一時気力も萎えるかと思われました。

この問題はわが国が憲法で基本的人権を高らかに標榜する限り、被害は続いているのですから、国家として闇の中に投げ捨てたままで済むものではありません。必ず救済が実現されるべき問題です。被害者も高齢となり人生も多くを残しておらす、矢も立てもたまらない思いに駆られて本訴に至りました。

裁判所におかれては憲法原理を顕現し、条理を明らかにして、差別を取り除き原告ら戦争被害者に等しく救済の手をさしのおべて、世に法の正義の光を照らされんことを切に望みます。

▲このページの先頭へ ▲ホームページへ .

原告・安野輝子さんの意見陳述

原 告 意 見 陳 述

2009年3月4日 .

安 野 輝 子 .

大阪空襲訴訟の原告、安野輝子です。意見陳述をさせていただきます。

(1)

私は終戦1カ月前の1945(昭和20)年7月、米軍機が投下した爆弾の破片の直撃を受け、左足のひざから下を奪われました。当時6歳でした。

母がお米の配給を受け取りに出かけていたときに空襲警報が鳴り、自宅で弟や従姉と息をひそめていると、轟音とともに、あたりが血の海になっているのに、気づきました。見れば,弟も血まみれでした。

その夜は死線をさまよい、奇跡的に命だけは取り留めました。後日、病院で,切断され,ガラス瓶に浮かぶ自分の足を見て、そのときは「トカゲの尻尾のように足はまた生えてくる」と思いました。

しかし、次第につらい現実を知るようになり、それ以来64年間、松葉杖と義足で生活してきました。

ふりかえれば私の人生は、生きることへの戦いと、我慢とあきらめの繰り返しでした。

小学校では松葉杖を隠されるいじめにも遭い、中学の卒業を待たずに母の故郷の大阪に移り住み、洋裁を習って生計を立ててきました。人目を避けながら、生活できるからです。

また,若いときは、ワンピースにはハイヒールを履きたいと何度思ったことでしょう。一歩も走れもしないのに、スキーに行く友達を羨ましく思っていました。そんな思いは誰にもわかってもらえない、口にすればみじめになるだけと、心に封印してきました。

今は孫も居り、小さな幸せも感じていますが、毎朝、目覚めるとまずベッドの上で義足をつけないと、トイレにもいけません。どんなに歳月がたとうと、義足を付けるたびに、あの血の海の記憶がよみがえります。

きょう、堺市の自宅から裁判所まで地下鉄に乗って来ましたが、いまも大阪市内に出るこは、勇気が要ります。長い階段や、濡れた路面で滑ったことが何回もあるからです。

(2)

私は30代の半ばのとき、新聞記事で、名古屋大空襲の被災者、杉山千佐子さんの呼びかけで、全国戦災傷害者連絡会(全傷連)が結成されたことを知り、国に空襲被災者への援護を求める運動に、参加しました。1972(昭和47)年のことです。

世間からは忘れられ必死で生活と闘っていた私が、運動に加わった理由は、戦後しばらくたって、私たちのような民間戦災者には国から何の援護も、ひとかけらの謝罪の言葉もないのに、同じように戦争で足を失った旧軍人や軍属の人たちは、国から手厚い援護を受けていることを知ったからです。

政府が戦争を引き起こし、銃後の女性や子どもが暮らす本土が火の海になっても戦争を続けながら、戦後、軍関係者には救いの手を差しのべ、民間人は放置するというのは、あまりに不公平と思いました。

たとえ、お金をもらっても、左足は戻りませんが、自分の障害が国が引き起こした戦争のせいだと社会的に認められないのは 理不尽だと思ったのです。

(3)

大阪大空襲の被災者のみなさんと全傷連の関西支部をつくり、国に戦災傷害者の実態調査の実施や、民間戦災者への援護法の早期立法化を求める運動を展開しました。

当時、関西の会の代表は、大阪大空襲で顔にやけどを負った、私と同じ歳の片山靖子さんでした。

一緒に街頭で署名を集めたり、大阪府議会や市議会、堺市議会へ請願書を出したりしました。

しかし、その片山さんは数年後、私たちの願いが実現しない無念を抱いたまま、自分から命を絶ちました。あの戦禍をくぐり抜け、偏見や差別に耐えながら戦災者の援護法を必死で、訴えていた靖子さんが死を選んだ口惜しさを思うと、今も涙が止まりません。

結局、国会では、1972年(昭和47年)から1989年(平成元年)にかけて、空襲被災者やその遺族を救済する戦時災害援護法案が18回提出されたものの、審議未了などで成立しませんでした。

民間人は、戦争被害を耐え忍ばなければならないという、政治家や官僚たちの考え方が、大きな壁として立ちはだかっていたのです。

(4)

1990(平成2)年、海部内閣のとき、私たちは当時の厚生大臣だった下条進一郎氏とじかに面談し、民間戦災者の援護法を作ってくださいと要請しました。

今回原告となった小見山重吉さんも参加し、ケロイドになった両手を見せて、懸命に援護を訴えました。小見山さんは、14歳のとき、防空壕の中で、焼夷弾の直撃を受け、全身火だるまになり,その後がいつまでも残っていたのです。

ところが、大臣はそんな小見山さんに、「防空壕に入ったあんたは運がわるかった」と言い放ったのです。

空襲警報が出たら、防空壕に入るように指導したのは国ではなかったのでしょうか。

結局、政府は、空襲被災者の捨て身の訴えにまったく耳を貸そうとせず、空襲で心身に傷を負ったり命を失ったりしたことは「運の問題」であり、自己責任として片づけていることがよくわかりました。

小泉政権下の2002(平成14)年には、社民党の大脇雅子参院議員が、旧軍人・軍属と遺族には手厚い援護をしながら、空襲被災者には、何の援護もしない問題点を国会で訴えましたが、坂口厚労大臣の答弁は「国との雇用関係がなかったのだから仕方ない」と、いうつれないものでした。

私は、この国は,命を大切にしない国だな,戦前と何も変わっていないのだな,と落胆しました。

戦時中、政府や軍部は、日本本土を戦場にして、戦争を続けるという「本土決戦」を掲げていました。赤ちゃんを含めたすべての国民に、度重なる空襲に耐え続けることを求めました。国の政策によって、自分の命がいつ奪われるかもしれないという点で、国土も戦場だったと思います。

ずっと成長して知ったことですが、国は戦時中でさえ、民間戦災者の保護は国土防衛の一環として、戦時災害保護法という法律をつくり、障害者や遺族に給付金を支払っていました。結局のところ、いま国が「国と雇用関係がなかったから援護はない」というのは、「民」を切り捨てる勝手な言い分でしかありません。戦後一貫して、空襲被災者や遺族を「棄民扱い」してきた国の態度は、私たちの、身体の傷にも増して、人間としての尊厳を踏みにじり、みじめなものにしてきました。

(5)

私は,還暦を過ぎて、そんな政府に対して、失望を深め、だんだんとあきらめるしかないのかと思うようになりました。仲間もどんどん亡くなり、戦争の記憶も社会から薄れていくなか、民間戦災者への補償要求運動も下火になっていきました。

そのようななか,私が,再び、立ち上がる決心をしたのは、いまから5年前の2004(平成16)年、自衛隊がイラクに向かう姿をテレビで見たときです。

私は、母が生きているとき、「なんで戦争に反対してくれなかったの。戦争さえなければ、こんな辛い目に遭うこともなかったのに」と、よく言いました。そのたびに、母は困った顔をして「気が付いたら戦争は始まっていたの」と言うのでした、私は「そんなはずない」と思っていました。

でも、テレビの前で、若い自衛隊員が日の丸の小旗に見送られながら戦闘地域に向かう姿を見たとき、母が言っていたことはこういうことなのか、沈黙することは戦争に向かう道を許してしまうことなのだと気が付いたのです。

私は、もし、このまま空襲戦災者が沈黙すればどうなるのだろうかと考えました。命が尽きた瞬間、死人に口なしで、戦争によって無茶苦茶にされた人生は何事もなったかのように消えてしまい、戦争を起こした国の責任は、未来永劫うやむやになります。そうなれば、国民の命を虫けらのようにつぶし、財産をごみあくたのように踏み砕くことができるという政府の考えは今後もまかり通ってしまいます。

私は、同じ爆弾の破片を頭に受け、その夜のうちに私の隣で息を引き取った、銀行員のお姉ちゃんの姿を思い出しました。生き残った私は、お姉ちゃんのような死者に代わって、声を上げ続ける責任がある、将来、子や孫たちが戦争の危険に脅かされ、同じ苦しみを繰り返させないために、もう一度立ち上がらなければばらないと思いました。

(6)

しかし,国はいま、「民間被災者の援護局はない」といって、私たちが集めた街頭署名を受け取ることさえしません。

再び立ち上がりたい,しかしどうすればいいのか,と日々悩んでいるなか,2005(平成17)年ごろ、東京大空襲の被災者たちが国を相手に謝罪と賠償を求める裁判を起こすことを知りました。

もはや、政府や国会をあてにしているだけでは、被災者全員が死に絶えてしまう、私たちも,人権保障の最後の砦である、裁判所に救済を求めるしかないという思いが強まり,裁判に踏み切ることを決意しました。

そして,昨年12月8日、弁護士のみなさんや、支援者のみなさんの助けを借りて、大阪地裁に提訴しました。

しかし,そのあとも、私は心穏やかでいられない日々が続きました。年末から年始にかけて、連日のようにイスラエル軍のパレスチナ自治区ガザへの空爆が映像で伝えられ、そのたびに、心臓がえぐられるような気持ちになったからです。私たち空襲被災者には、あの黒煙の下で何が起こっているのか、鮮やかに目に浮かび、体験がよみがえってきます。

この出来事を見て,泣き寝入りは絶対にできない、戦争をこの世からなくすためにも、空襲を引き起こす原因をつくった国に謝罪をさせ、補償させなければならないと決意をさらに強くしました。金銭の問題だけでなく、裁判を通して国の責任を明確にすることは、生かされた私にできる最後の務めだと思っています。

繰り返しますが、私たちは万策尽きて、人権保障の最後の砦の裁判所に期待をつないで裁判を起こしました。

どうか、裁判官のみなさん、空襲被災者・遺族の訴えに真摯に耳を傾けていただき、苦しみに見合った判断を出されるようお願い申し上げます。

▲このページの先頭へ ▲ホームページへ .

弁護士・大前治の弁論

意見陳述 (空襲被害の実態)

2009年3月4日 .

弁護士 大 前 治 .

1 空襲の実態

アメリカ軍による日本本土への空襲が本格化したのは、太平洋戦争末期の1945年3月以降のことです。日本が占領支配していたマリアナ諸島・サイパンなどが陥落して米軍基地が建設され、そこから爆撃機が本土へ飛んでくるようになったのです。

もし、この時点で日本政府が戦争終結を決断していたら、悲惨な空襲は起きなかったはずです。これ以後、どのように作戦を展開しても、日本が戦争に勝利できる可能性は客観的に皆無でした。

しかし、後でも述べるように、日本政府は「空襲など怖くない」とか「焼夷弾はすぐに消せる」などと宣伝して国民を欺きながら、戦争を長期化させました。

1945年3月10日の東京大空襲では、死者10万人以上、被災者100万人以上もの犠牲が出ました。その後も、全国の都市で、B29爆撃機による猛烈な空襲が行われました。

空襲は、極めて非人道的な攻撃です。なぜなら、何ら戦闘装備をもたない無力な一般市民を標的としており、市民の居住地・職域に対する広域かつ無差別の攻撃だからです。とりわけ、火薬爆弾だけでなく焼夷弾を大量に投下して都市を焼き尽くす攻撃手法が取られたため、市民は灼熱と黒煙のうずまく火の海のなかを逃げまどうことになりました。ある者は焼き殺され、ある者は家族を失い、ある者は一生残るケロイド状の火傷とともに、愛する家族を失った悲しみを今日まで背負い続けています。家や財産を失った者も数多くいます。

大阪府内だけでも、1945年3月13日に始まり終戦前日の同年8月14日までの間に、爆撃機100機以上による空襲は計8回に及びました。100機未満による空襲を含めると、その回数は、約50回にものぼります。木造家屋が多い大阪では、焼夷弾による被害は甚大なものとなりました。それでも政府は戦争を終わらせようとせず、空襲の長期化・広域化を招いてしまい、最終的に大阪府内だけでも死者は約1万5000人にまでのぼりました。

大阪市内は一面の焼け野原となり、おびただしい数の焼死体が街じゅうに横たわりました。この裁判所の前を流れている大川にも、熱と炎から逃れようとして飛び込んで力尽きた人たちの遺体が数多く流れていました。大阪駅のホームに立つと難波までが見渡せる状態となりました。

2 原告らの苦しみ(空襲を受けた状況)

このたび提訴を決意した原告らは、いずれも空襲による深刻な被害を受けた人たちです。先ほど意見陳述をした安野輝子さんは、自宅が爆撃されて左足を失いました。小見山重吉さんは、焼夷弾の直撃を受けて全身が燃え上がり、今でも顔や手にケロイドが残り、両手の指は折れ曲がったままです。他の原告の多くも、身体を負傷し、障害を負うなどしています。

空襲で家族を失った原告も多くいます。当時まだ幼かった原告らを学校などに避難させて、家に残っていた父母や兄弟が亡くなったという例が多く含まれています。炎と黒煙のなかで、幼い自分を最後まで守ってくれた父母や兄弟を失った原告らの苦しみは今も消えません。今も、原告らは空襲の傷あとを背負ったまま生きており、空襲による苦しみは今日まで続いているのです。

この訴訟は、過去に生じていた損害に対する賠償請求ではなく、現にいま原告らが受けている現在の損害に対する訴訟なのです。そのことを、ご理解ください。

3 被害実態の映像

ここで、空襲被害の実情を示す映像を示します。

【写真1】

【写真1】は、1945年6月、ここ大阪地方裁判所の上空から爆弾を投下するB29爆撃機の映像です。まさにこの地が、約64年前に空襲被害にあっていたのです。

【写真2】

【写真2】は、1945年7月、空襲で燃え上がる堺市の様子です。これは夜の爆撃の様子ですが、焼夷弾の放つ光により、地上が明るく照らされています。この大量の煙と炎の下に、恐怖で逃げ惑う市民の悲鳴があることを忘れてはなりません。

【写真3】

【写真3】は、空襲直後の、大阪ミナミ・心斎橋付近の様子です。右側にそごう百貨店が見えます。僅かにコンクリートの建物は焼け残りましたが、他の木造家屋は全滅状態です。

【写真4】

【写真4】は、同じく、焼け野原になった心斎橋付近での様子です。このように大阪市一帯が焼け野原になりました。ここに住み、ここで生活を送っていた多くの人たちが、生命を奪われ、財産を奪われ、住む場所を失いました。焼夷弾の威力の凄まじさが分かります。

戦時中は軍部による報道管制が敷かれていたので、空襲の実態を示す写真資料などが十分残っていないうえ、戦後も占領軍GHQにより写真が押収されるなどしました。そのため大阪大空襲についての写真がほとんど残っていません。そこで、これ以後は検閲や押収を逃れて保存されてきた東京空襲の写真を用いて、空襲の実態を示します。

【写真5】

【写真5】は、空襲後、黒こげの死体が街じゅうに横たわっている様子です。身体も衣服も黒い炭のようになり、顔も判然としない死体が無造作に並んでいます。空襲を受けるまでは、一人一人それぞれに人生があり、笑顔で語り合える家族があった人たち。それが、たった一晩の空襲で、顔も分からない黒こげの死体になってしまったのです。

【写真6】

【写真6】は、防空壕で窒息死した遺体が遺体が、無数に並べられた様子です。画面の中心部に、まだ幼い子どもの遺体が写っています。このように幼い子どもが、最期に熱と苦しさのなかで恐怖に震えながら命を落としたのです。

これは、1945年8月の終戦より、わずか5か月前の映像です。日本政府が、あと少し早く、戦争を終結する決断をしていれば、このような悲劇は起きなかったはずです。

【写真8】

【写真8】は、川に漂流している漂流する死体です。 燃えさかる炎と熱さから逃れるために、川へ身を投げた人たちも数多くいました。しかし火傷のため思うように泳ぐこともできず、水中で力尽きる人たちも多数いました。これは東京大空襲後の写真ですが、ここ大阪地方裁判所の前を流れる大川にも、同じように多数の遺体が流れていたのです。

【写真9】

【写真9】は、焼かれて死んだ母子の写真です。裁判官の皆さん、この写真をよく見てください。全身が黒こげに焼かれていますが、お母さんの背中は白くなっています。これは、最後まで子どもを背中に背負って逃げていたからです。左側に写っているのは、まだ小さな子どもの遺体です。

このお母さんは、どのような思いで亡くなっていったのでしょうか。可愛い子どもの成長を喜ぶこともできず、再び子どもを抱きしめることもできないまま無念の死を遂げた母の気持ちを思うと、胸が締め付けられます。

この訴訟では、今後、原告らが受けた空襲被害の実態についても、詳細に主張していく所存です。

4 政府の責任(国民が逃げることを許さなかった責任)

空襲はアメリカ軍の行為ですが、だからといって日本政府には責任がないとはいえません。

第一に、無謀な戦争を開始した責任は重大です。中国への侵略も、真珠湾攻撃による太平洋戦争の開始も、すべて日本軍が先制攻撃により開始したものです。

第二に、戦争の終結を遅らせた責任も重大です。マリアナ諸島の陥落、沖縄島の地上戦開始など、いくつもの時点で、客観的に戦争遂行は不可能であると判断することが可能でした。ところが日本政府は、何の合理的な根拠もなく、国民に「総動員」や「玉砕」を強いて戦争を遂行し、被害を拡大しました。

第三に、国民を全面的に戦争体制・国防体制に巻き込み、空襲に対する正しい知識を与えず、空襲から逃れることも許さず、それにより空襲被害を拡大させた責任も重大です。次の画面を見てください。

【写真10】

【写真10】を見てください。 1940年に陸軍が策定した「国民防空指導に関する指針」では、国民が都市から避難することを認めず、1941年に改正された「防空法」は、都市からの退去を禁止する規定をおき、この命令に反した者を処罰することとしました。

【写真11】

【写真11】は、その「防空法」についての新聞記事です。子どもたちは疎開させるが、勤労世代は都市に残ることが義務付けられました。

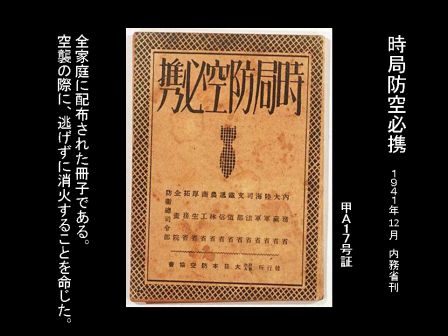

【写真12】

【写真12】は、1941年に内務省などが作成して各家庭に配布された「時局防空必携」という冊子です。これには、「焼夷弾は、手で払えばすぐに消える」などという非科学的な記載があり、「持ち場を離れず防空・消火の任務につくこと」を全国民に義務付ける内容となっています。

【写真13】

【写真13】は、防衛総司令部が監修した啓発ポスターです。焼夷弾が落ちてきたら「戸外へ投げ出せ」などと、およそ焼夷弾の威力・実態を無視した不可能な対処法が書かれています。

【写真14】

【写真14】は、東京都内で掲示されたポスターです。政府・軍部の宣伝どおり、「退くな、逃げるな」、「消せば消せる焼夷弾」、「焼夷弾には突撃だ」、などと書かれています。

東京大空襲の当時の警視総監であった坂信弥(さか・のぶよし)は、戦後、反省を込めて次のように回想しています。

【写真15】

「防火を放棄して逃げてくれれば、あれほどの死人は出なかっただろうに、長い間の防空訓練が、かえって災いとなった」、「事前に退避命令を出すよう関係方面と協議していたら、あのように多くの犠牲者は出さずにすんだだろう」

まさに、この言葉のとおり、政府が空襲被害を拡大したのであり、その責任は極めて重大です。

政府の誤った行為によって、国民の空襲被害は拡大・深刻化したのです。

あらためて、【写真9】に写った親子のことを思わずにはいられません。この親子は、空襲を受けるまでは家族団欒を楽しみ、親は子どもの成長を日々目を細めて見ていただろうと思います。まさか、この日の空襲で身体を焼かれて死んでしまうとは、最愛のわが子の体が黒こげに焼かれてしまうとは、夢にも思っていなかったと思います。

この親子は、日本政府の誤った行為の犠牲者です。

日本政府が、ほんの少しだけ早く戦争を終わらせていたら、空襲から逃げて身を守る方法を指し示してくれていたならば、このような悲劇は相当に低く抑えられていたはずです。

この訴訟を提起した原告らも、まだ幼い小さい体で、炎と煙の地獄絵図のなかを逃げまどいました。一歩間違えれば、この写真に写っている幼子のように命を落としたかも知れません。必死で生き延びたとはいえ、幼い心が受けた恐怖、身体に残った傷あと、家族を失った悲しみは消えることはありません。決して過ぎ去った昔のことではなく、今もその思いを抱き続けているのです。

原告らの受けた被害、裁判にかける思いを正面から受け止めていただくようお願いします。

▲このページの先頭へ ▲ホームページへ .

|