| �Q�O�O�X�N�U���R���i���j�@�ߌ�Q���`�@���n���ٔ����@�Q�O�Q���@�� ����P�i�� ��Q��٘_�̕� |

|

| �����̓����܂�q����ƁA�ٌ�m�Q�����ӌ��q�����܂����B �� ��o�������ނ̃y�[�W�@�@�@�� �V���L���̃y�[�W |

| �Q�O�O�X�N�U���R���i���j�@�ߌ�Q���`�@���n���ٔ����@�Q�O�Q���@�� ����P�i�� ��Q��٘_�̕� |

|

| �����̓����܂�q����ƁA�ٌ�m�Q�����ӌ��q�����܂����B �� ��o�������ނ̃y�[�W�@�@�@�� �V���L���̃y�[�W |

�@�@�����e�� �@�@�@���� �����܂�q����̈ӌ��q |

�ٌ�m ���؋g�N�̈ӌ��q �i�푈�I����x�点���ӔC�j �ٌ�m ��O���̈ӌ��q �i�����̖h��`���E���`���j |

|

�����Q�P�N�U���R���@�@�@�@�@�@�@�@. �@�@�������܂ꂽ�Ƃ��A���̒��͐푈���ő�ςȐH�ƕs�������������ł��B�����A���̗��e�ƈꏏ�ɕ�炵�Ă����f��̘b�ł��ƁA����ȂȂ��ł����̎Y���͌��C�����ς������������ł��B���傤�Ǖ����̑c�����������̂T���ɕa����������ł����̂ŁA���e��f�ꂽ���́A�u�����������̐��܂�ς���v�Ƒ��т��Ă��ꂽ�����ł��B �@�@�������܂ꂽ�Q���Ԍ�̌ߌ�P�P���T�O���̂��Ƃł��B���̏��ɂa�Q�X�����@���Q�V�O�@�������ꂽ�Ƃ������Ƃł����B���ōŏ��̖��Ԑl���˂������K�͂Ȗ����ʔ����̂͂��܂�ł����B�P�R���Q�R���T�V������P�S���R���Q�T���ɂ킽�蔚���������A���҂R�C�X�W�V���A�s���҂U�V�W���̋]���҂��ł������ł��B �@�@���̍����͂��̂Ƃ��ɑ傯�������ƂƂȂ����̂ł��B �@�@��́A��������ŏo�Y���܂����B��قǂ��q�ׂ��悤�ɉƑ������́A���̒a������т��Ă��ꂽ�̂ł����A���̊�тɂЂ���Ԃ��Ȃ���P���n�܂����̂ł��B �@�@���Əf��́A�����Y����̕�Ɛ��܂ꂽ����̎���z�c���ƈ�������悤�ɂ��Ėh�ɉ^��ł��ꂽ�����ł��B���̖h�́A�������܂�鏭���O�ɖS���Ȃ����c���������Œn�ʂ��@���Ă��������̂ł����B �@�@�����Ȗh�ł����̂ŁA��Ǝ�������Έ�t�ɂȂ��Ă��܂��A����f��A���̎o�́A�����A����҂����Ă�������̕��̐f�@���ɉB��Ă��������ł��B���́A�f�@�����h�̂ق������S���낤�ƍl���A���ƕ��D�悵�Ėh�ɓ���Ă��ꂽ�̂ł����B �@�@�Ƃ��낪����Ȃ��ƂɁA���ƕꂪ���Ă����h�̂Ȃ��ɏĈΒe�������Ă����̂ł��B�����āA���̎Y���ɂ�����шڂ�܂����B��͉ɒǂ���悤�ɂ��āA�h�̒����甇���悤�ɂ��ē����o�����Ƃ������Ƃł����B�h�́A���ۂ̔����ɂ́A�Ȃ�̖��ɂ������Ȃ������̂ł��B �@�@�h���甇���o����́A�u���ɐԂ���E�E�v�Ƒ吺�ŋ��ё����������ł��B��̋��ѐ��������ʂ肪����̒j�̐l���A�������h�ɂȂ��ɔ�э���ŁA���������Ă��ꂽ�̂ł��B �@�@�R��������h���玄�������o���Ă��ꂽ�j�̐l�́A�����ɓn���āA���̂܂ܖ��O���������A�ǂ����ɗ��������������ł��B���̐l�����Ȃ���Ύ��́A���A�����ɂ͂��܂���B �@ �@�@�������͏����������̂̎Y���ɔR���ڂ������ŁA���̍����͂₯������A�G�̊߂��牺�������ɂނ��Ă��ɂ��ƋȂ����Ă��܂��܂����B�h�ɋ삯���Ă������́A�����ɋ߂��̏Ă��c�����a�@�Ɏ���A��Ă����Ă���܂����B�ł��A���̕a�@�́A���Ɠ����悤�ɏĈΒe�ł������������҂���ł��ӂꂩ����A�[���Ȗ���Ȃ��A���̎��Â͉Ώ����������ɃA�J�`����h�邾�������������ł��B���̍����̐�ɃA�J�`����h���Ă���Ƃ��A���̍����̎w�͌ܖ{�Ƃ��|���|���Ɨ����Ă��܂��܂����B�������āA���܂ꂽ�Ƃ��ɂ́A���킢���������������͂��̎��ł������A�����Ԃɂ́A�����ɑ傯�������ƂƂȂ����̂ł��B �@�@���R�̂��Ƃł����A�����ɑ傯���������Ƃ��ɂ͐Ԃ�V�����������A�ǂ�ǂ�Ɛ������Ă����܂��B�ł��A���̍����͉Ώ��̂Ȃ��ق��̂Ƃ���̂悤�ɂ͐������Ă����܂���ł����B�E���͐������Ē����Ȃ��Ă���̂ɁA�����͂���قǐ��������A���S�����Ƃ��ɂ͍��E�̑��̒����������ƈ���Ă��܂����B����ŁA���́A���N�ȕ��̑����Ȃ��ė����Ă����̂ł��B �@�@�܂��A���̍����͐������Ȃ������ł͂Ȃ��A�ƂĂ��ׂ��A�₽���A�����₯���ł��A���䂭�đ�ςł����B �@�@�g�̂��傫����������ɂ�āA���E�̑��̒����̈Ⴂ�͂ǂ�ǂ�傫���Ȃ��Ă����܂����B���̂��ߗ����ŗ����Ƃ�����Ȃ��Ă��܂����B����ŏ��w�Z�ɂ����鏭���O�܂ŁA���e�ƊO�o����Ƃ��ɂ́A��̔w���ɂ��Ԃ�ꂽ��A����Ԃɏ悹���Ă��܂����B �@�@ �@�@�����A�����̑����u�݂�ȂƂ͈Ⴄ�v�ƋC�Â����̂́A�U�̂���ł����B ������A���f��ɂ���Ė�x���̑K���ɍs���܂����B�ꂽ���́A�����̂��ƂŎ������Ȏv�������Ȃ��悤�ɁA���̎q�ǂ��̂��Ȃ���x����I��őK���ɘA��čs���Ă���Ă����̂ł��B �@�@�ł��A���̓��́A���̑��ɂ������Ȏq�ǂ������܂����B���̎q�́u���̎q�̑��A�ւ�Ȃ��������āA�C���������v�ƕ�e�ɘb�������Ă��܂����B���̎q�̂��ꂳ��́A���̎q�Ɂu�������Ƃ�������A����Ȃ�ɂȂ邩��v�Ɖ����Ă��܂����B�����ł͂���܂������A���̕�q�̉�b�́A�c���������̎��ɂ͂�����Ɠ͂��܂����B���́A�u�����������Ƃ͂��Ă��Ȃ��̂ɁE�E�v�ƐS�̒��ŋ��т܂����B �@�@����Ȃ��Ƃ������āA���w�Z�ɂ����鏭���O�̂�����A��Ɂu�����������A�Ȃ�Ŏ��̑��A�݂�ȂƈႤ�́H�v�Ɛq�˂����Ƃ�����܂����B �@�@���̂Ƃ��A��́u�푈�̂�����v�Ɣ߂������ȖڂŁA�{�����悤�Ȑ��ŋ����Ă���܂����B�����̎��ɂ́A���ꂪ�ǂ��������ƂȂ̂��킩��܂���ł������A���̂Ƃ��̕�̗l�q�ɁA�������Ȃ�����u����ȏ㕷������A�J���v�Ƃ����v�����������Ƃ��o���Ă��܂��B����ŁA�q�ǂ��̂���͂���ȏ�A�[���q�˂邱�Ƃ͂��܂���ł����B��Ƃ����Șb���ł���悤�ɂȂ����̂́A�����Ԃ�Ƒ�l�ɂȂ��Ă���̂��Ƃł��B �@ �@�@���w�Z�ɂ�����Ƃ��ɂ́A���E�̑��̒������A�����ƈ���Ă��܂��Ă��܂����B����ŁA���̂܂܂ł͏��w�Z�ɒʂ��Ȃ��Ƃ������ƂŁA���e�́A��t�ɑ��k���������ł��B��t����́A�P���C�h�ŕό`���������ɕ������A�E���Ɠ��������ɂ���Η����ĕ�����Ƌ������܂����B �@�@���́A�������Ă����ɕ�������Ă��炢�܂����B�ł��A���ʂ̐l�̂悤�Ɉ�l�Ŏ��R�ɕ�����킯�ł͂���܂���B���w�Z�P�A�Q�N���̂Ƃ��́A�Ƃ���w�Z�܂ʼn��������̂ŁA�Q��̎o�����̎�������ċ����܂ŘA��čs���Ă���܂����B �@ �@�@���w�Z�R�N���̂Ƃ��ɕʂ̍Z��ɂ��鏬�w�Z�̋߂��Ɉ����z���܂����B���̒ʊw�̂��߂ł����B�Ƃ��낪�A���̏��w�Z�ł́A�u�����̊w�Z�͏�Q�҂������ݔ����Ȃ��v�Ɠ��w��f���܂����B �@�@��́A�ߏ��̎q�ǂ������Ɠ����悤�Ɋw�Z�֍s���������Ƃ����v���ŁA�w�Z�ɉ��x�����x�����肢���������ł��B��̔M�ӂ��ʂ����̂ł��傤���A����Ɠ]�Z�������t���ŔF�߂��܂����B�����̂Ƃ��͕K���Ƒ����t���Y�����Ƃ������ł����B �@ �@�@�w�Z�������ꂽ��������邽�߂ɁA�w�Z�̉����̂Ƃ��́A���������d�����x��ŕt���Y���Ă���܂����B �@�@�Ƃ��낪�A�T�N���̉����̎��A�����̒�������ĕt�Y���ł��Ȃ��������Ƃ�����܂����B���̂܂܂ł͎��͉����ɍs�����Ƃ��ł��܂���B����ŁA��́A���������ɍs����������S�ŁA�����m��Ȃ����s����w�̊w������ɕt�Y�𗊂�ł���܂����B���̊w������ɁA���Ԃ�ꂽ���������ꂽ�肵�āA���͉����ɍs�����Ƃ��ł��܂����B�����̐�́A�Z�b�R�ł����B �@�@�q�ǂ�����A�Ȃ�Ƃ��y�����߂������Ƃ��ł����̂́A�݂�ȂƓ����悤�Ɋw�Z�����𑗂点�����Ƃ̎v���ŁA����������Ă��ꂽ���e�̂������͂������̂��ƁA�����Ȑl�̉��������������������炾�Ɗ��ӂ��Ă��܂��B �@�@���̍����́A�E���̂Ђ����炢�̒�����������܂���ł����B�����������͓����ɋȂ����Ă��܂��B���̍����������ۂ�ƕ����ɂ͂ߍ��ނ̂ł��B �@�@���̂��ߕ��͐����Ƒ������̂ɂȂ��Ă��܂��܂��B����łP�R�܂ł́A�����ɂ��������B�����߂ɔN���A���߂̒��Y�{�����͂��Ă��܂����B �@�@�P�R�Ƃ����A���������������Ȃ�N���ł��B�����B�����߂ɔN���A���Y�{�����͂��Ă������́A�ǂ����Ă��F�����Ɠ����悤�ɃX�J�[�g���͂������Ă��܂�܂���ł����B �@�@���́A����Ȃ��Ƃ��Ɍ����A����u�߂��܂���v�Ǝv���Ă��܂����̂ŁA�Ȃ��Ȃ������o�����Ƃ��ł��܂���ł����B�ł��A������A�v�����āu�ǂ����Ă��X�J�[�g���͂������v�Ƃ��������̋C�������ɓ`���܂����B���̂Ƃ���͖ق����܂�܂ł����B���́A���߂��܂��Ă��܂����ƌ�����܂����B �@ �@�@���̂Ƃ��͖ق��Ă�����ł����A�Q�C�R�����āA�����N���a�@�ɘA��čs���Ă���܂����B���̕a�@�ŁA�`���ŃX�J�[�g���͂��Ă��鏗�̐l���Љ��܂����B �@�@���̐l�̋`���́A�X�}�[�g�Ȍ`�ŁA�G�̂Ƃ��낪�Ȃ���悤�ɍ���Ă��܂����B���̐l�́A�`���̂܂��D�u�ƃX�J�[�g���͂��Ă��܂����B���̐l�̃X�J�[�g�p�����āA�����ɍ����̐ؒf��p�������Ɨ��e�ɂ��肢���܂����B���e�����̊肢������Ă���܂����B �@�@���́A��ڕ����牺��ؒf�����p���A�`�������邱�ƂƂȂ�܂����B���Ɣ�ׂ�Ɛ����ƌ����ڂ��A�g������������̂ł����`���ɂȂ��܂ł̌P���͂ƂĂ���ςł����B���x�����x���]�т܂����B����ł��A����ŃX�J�[�g���͂���Ǝv���Ɗ������Ă��܂�܂���ł����B �@ �@�@���w�R�N���̂Ƃ��l���֏C�w���s�ɍs���܂����B�y�����v���o�ɂȂ�͂��ł������A���ɂƂ��āA�ƂĂ��߂����v���o�ɂȂ�܂����B�݂�Ȃɒx��Ȃ��悤�ɁA�݂�Ȃɖ��f�������Ȃ��悤�ɂƊ撣���ĕ����܂������A�`�����͂߂Ă���Ƃ���̔炪�߂���ĂƂĂ��ɂ��ĕ����Ȃ��Ȃ����̂ł��B�ꏏ�ɕ����Ă��ꂽ�F�B�Ɂu���������ɒu���Ă݂�Ȃ̂Ƃ���֍s���āA���f�������邩��B�����������܂ł��ꂽ���玀��ł������v�ƌ����܂����B�����F�B�������o���ċ����܂����B �@ �@�@���̋�P�̂Ƃ��Ɏ���ł�����A����Ȕ߂����v����A�����Ȃ��ƂŔY�ނ��Ƃ��Ȃ������̂ɁE�E�E�Ɖ��x�A�v�������Ƃł��傤�B �@�@�푈�����Ȃ������玩���̑��ő��ꂽ�̂ɁE�E�E�K�i���X�^�X�^�Ə���~��ł����̂ɁA���Ă��ȗm���𒅂āA�y�b�^���R�̌C�ł͂Ȃ��n�C�q�[����T���_�����������̂ɁE�E�E�ܑ̖����ŕ�������ǂ�Ȋ��G�Ȃ̂��A�܂��A�ǂ�ȂɊ��������B �@�@���́A���܂�Ĉ�x�������̑��ŕ��������Ƃ�����܂���B�����̑��ŕ��������ł��B �@�@ �@�@���̒a�����́A�R���P�R���ł��B�ł���́A�S���U���̎o�̒a�����ɂ��킹�Ď��̒a�������j���A��ɂR���P�R���ɂ��j�������悤�Ƃ͂��܂���ł����B����́A���̓������̍��������R��D��ꂽ���ł�����������ł��B �@�@���ɂ��Ďv���A��́u�����̂����Ŏq�ǂ��ɏ�Q�킹�Ă��܂����v�Ǝ�����ӂߑ����Ă����̂��낤�Ǝv���܂��B�����l����ƁA�ƂĂ����������݂܂��B �@ �@�@���́A�Q�S�Ō������A�R�l�̎q�ǂ��ɂ��b�܂�܂����B�ŏ��ɂł����q�ǂ��̑����͂��߂Č����Ƃ��A�u�Ȃ�Ƃ��킢�������Ȃ�B�����ɂ�����ȏ����ȗ������������̂Ɂv�ƐS�̒ꂩ��v���܂����B�܂��A���܂ꂽ���̓��̂����ɏĂ������ꂽ�����̎q�ǂ��̑����݂��Ƃ��̕�̎v���͂ǂ�Ȃ��̂������낤�Ǝv���Ƃ������܂�܂���B�푈�����Ȃ������玄���������������̂ɂƎv���Ǝc�O�łȂ�܂���B�푈���{���ɑ����ł��B �@�@�����Q�O�N�ȏ�O�ł����A���������w���̂Ƃ��ɕ�e���`�������Ă��邱�ƂŁA�F�����ɂ����߂�ꂽ��A���炩��ꂽ�肵�Ă��Ȃ����ƌ������Ƃ������Ƃ�����܂����B�����A�q�ǂ������̎Q�ϓ��Ȃǂɍs���ƁA��͂莄�̋`���ɁA�q�ǂ��̓����������̒��ڂ��W�܂����肷�邱�Ƃ�����������ł��B �@�@���̂Ƃ������́A�u�����������A����Ȃ�z���g�̂��Ƃ₩�炵�����Ȃ����B�C�ɂ��Ăւ��v�Ƃ�������Ɖ����Ă���܂����B �@�@���̂Ƃ��́A����ȏ�̘b�͂��܂���ł������A�q�ǂ��Ȃ���ɕ�e�̂��Ƃ��C�����Ă��ꂽ�����̌��t���S�ɂ��݂܂����B �@�@���́A���킢�������U�l���܂��B�����Ȑl�Ɏx�����u���ʂ̍K���v�����邱�Ƃ��ł��܂����B�`���ł����]�Ԃɂ̂�A�������ɍs�����Ƃ��ł��܂��B���Ԃ�X�Ŏ������������l�́A���̂��Ƃ��A�u�ǂ��ɂł�������̂������v�ƌ��Ă��邾�낤�Ǝv���܂��B �@�@�ł��A���́u�푈�����Ȃ���v�Ƃ����������C���������������Ƃ͂���܂���B���U�S�N�ɂ��Ȃ�܂��B�U�S�ɂ��Ȃ�ƁA�܂��̗F�l�����́A�悭����̘b�����܂��B�ł��A���͉���ɓ��������Ƃ�����܂���B�`�����͂����ƈ�{���ɂȂ�܂��B�P���P���ł͒E�ߏ����瓒�D�܂ōs�����Ƃ��ł��Ȃ�����ł��B����ɂ�����Ȃ��������炭�߂����ł��B �@ �@�@���̋`���͋z�����ő����z�Ղŋz�����ނ悤�ɂ��đ�������d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B�ł����班���₹���肷��ƌ��Ԃ��ł��āA���܂����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�����Ȃ�ƌ��Ԃ����C�̘R���悤�ȉ���������A��������Ă����ɐԂ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�t�ɏ�������Ƃ����Ȃ�ɂ��Ȃ�̂ł��B �@ �@�@���̒��́A�܂��`��������Ƃ��납��n�܂�܂��B�����A�`�������邽�тɁA�����ɂ͍������Ȃ��̂��Ǝv���m�炳���̂ł��B �@�@�P�X�V�Q�N����A�Ȃɂ��̂���ɍ��ɐ푈��Q�҂ɑ���⏞�����߂�^��������Ƃ������Ƃ�m��܂����B���̂���̎��͎q��Đ^������ł����B�s���R�ȑ��Ŏv���悤�Ȏq��Ă��ł����A�q�ǂ������ɂ��h���v���������Ă��܂����B �@�@�����������Ƃ����Ă��Ȃ�����q�ǂ��������Ȃ��A����Ȏv�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��Ƃ����v�������A���̉^���ɎQ������悤�ɂȂ�܂����B���́A�ꏊ�����A�������W�߂���A����܂ōs���č���c���̐搶�Ɍ�肢�����܂����B �@ �@�@���ꂩ��R�O�N�ȏ�ɂ��Ȃ�܂��B�^���̂Ȃ��ŌR���₻�̉Ƒ��ɂ͕⏞���o����Ă��邱�Ƃ�m��܂����B�ł��A�����悤�ɐ푈�Ŕ�Q������������ʂ̐푈��Q�҂ɂ́A���͂��܂��ɎӍ߂��⏞�����Ă��܂���B�����ꂵ�݂��Ă���͂��Ȃ̂ɁA�ǂ����Ď�������ʂ̐푈��Q�҂������䖝�𑱂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��傤���B �@�@��P�̔�Q�҂́A�������ł͂���܂���B�Ƒ����������l�A��Q�����l�A�Z�ނƂ�����������l�E�E�E����A�����̋]���҂����܂��B �@�@���́A�q�ǂ��⑷�̂��߂ɂ������Q����͂��Ă͂����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B���̐푈�������Ȃ����߂ɁA�܂����ꂩ��̎q�ǂ������̕��a�̂��߂ɂ��̍ٔ������悤�ƌ��ӂ����̂ł��B�������̐l���́A���̐�A���܂肠��܂���B �@�@�ǂ����A�������푈��Q�҂̐����A�����c�����l�͂������A����ł����āA�������������邱�Ƃ̂ł��Ȃ��l�����̐����A�����Ă������������Ƃ����̂����̊肢�ł��B �� ���@�@�@. �����̃y�[�W�̐擪���@�@���z�[���y�[�W���@�@. |

|

�Q�O�O�X�N�U���R���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@. �@�@������́A��ɑi��ɂ����āA�𗝏�̍�`���̑O����Ȃ���s�s�ׂ̓��e�Ƃ��āA���{���{�����d�ȑ����m�푈�̊J��ɓ��ݐ�A����ɁA�푈�I���̎�����x�点�A����ɂ���āA�{���Ȃ�Δ�����ꂽ�͂��̋�P�����珵�������Ƃ��w�E���܂����B �@�@����́A������͂܂����̓_�ɂ��āA�i������ڂ����咣���܂��B�@ �@�@�����炪�咣�����s�s�ׂ́A�P�X�S�P�N�P�Q���ɓ����̓��{���{�������m�푈�̊J��ɓ��ݐ������ƂɎn�܂�A�����ɖ��\�L�̋]��������������A�P�X�S�T�N�W���ɂ悤�₭�I����}����܂ŁA�����̗��j�I�����̐ςݏd�˂ɂ���Ēi�K�I�ɍ\������Ă��܂��B�@ �@�@�������A���̒��ł����Ƀ^�[�j���O�|�C���g�ƂȂ����R�̎��_���d�v�ł��B���̂R�̎��_�Ƃ́A�@���Ă̍��͂̍������āA���d�ȑ����m�푈�̊J��ɓ��ݐ������ƁA�A�P�X�S�S�N�ĂɃ}���A�i�������ח����A�ČR�̎�ɗ��������ʁA�{�y��P�̊댯���������������ƁA�����ćB�������n�ߑS���e�n�ŋ�P���n�܂钼�O�̂P�X�S�T�N�Q���A�߉q�����������a�V�c�ɐ푈�I������t�����ɂ�������炸�A���ǐ푈�p���̕��j���̂�ꂽ���ƁA�ȏ�̂R�_�ł��B �@�@���ꂩ��A���̂R�̃|�C���g�𒆐S�ɏq�ׂĂ����܂��B �Q�@���d�ȑ����m�푈�̊J�� �@�@�܂��A�ŏ��̃|�C���g�ł���A���d�ȑ����m�푈�̊J��ɂ��Ăł��B�����m�푈���u�������ł��傫�Ȍ����̂P�́A�����܂ł��Ȃ��A�P�X�R�V�N�V����ḍa�����������������Ɏn�܂��������푈�ł��B�����푈�̖u���ɂ���āA�A�����J�E�C�M���X�Ƃ̑Η��͌���I�ƂȂ��Ă��܂�������ł��B �@�@��U�n�܂��������푈������Ɋg�傷�邩�ǂ����ɂ��āA���B���ς̗����҂Ƃ���ꂽ�Ό��Ύ��́A�����A��y�Ɍ������Ď��̂悤�Ȃ��Ƃ������Ă��܂����B �@�߂������A���m�������̊Ԃő傫�ȓ������K���N���邪�A���{�͋NJO�ɂ���ׂ����ƁB�����l�̔������͓��{�l�̔��ȂɊ�Â����d�ɂ���Ď��R�ɏ����ĂȂ��Ȃ�͂��ł��邱�ƁB�R�͐[�����d���A���ە����̌�����U�����邨����̂���悤�ȉ߂���Ƃ��Ȃ��悤�A�悭�悭���ӂ��ׂ����ƁB�ȂǂȂǂł��B �@�@���̐Ό��̔���������A�����푈�̊J�n�Ɗg��́A�����̓��{������Ă͂Ȃ�Ȃ��I�����ł��������Ƃ�������܂��B �@�@�Ƃ��낪���̌�A���{�͔h�������̑��h�����߁A��͌���Ԃɉؖk��тɊg�債�܂����B�P����ɂ͏�C�ł��퓬���N����A���ǁA�����S�ʐ푈�ւ̓����J���Ă��܂����̂ł��B �@�@�����푈�̐���̊g��ɔ����A�R������債�A���łƌ����s���J��Ԃ����悤�ɂȂ�܂����B���̔N�̏H���납��́A����e����s������悤�ɂȂ�܂����Bḍa����������N��ɂ́A�e��ɂ͂قƂ�Nj�̏�ԂƂȂ��Ă��܂����B �@�@�����ɁA�����푈���瑾���m�푈�u���ɂ����鎞���A�A�����J�ɔ�ׂĂ����ɓ��{�̍��́A�܂荑�S�̗̂͂�����Ă��������@���ɕ����鐔��������܂��B�����̓��{�ƃA�����J�̌R�������̐��Y�͂��r����ƁA���ς��ĂV�U�D�V�{�̍�������A�����Ƃ��d�v�ȐΖ��ɂ������Ă͂T�Q�V�D�X�{���̍����������̂ł��B �@�@����ł́A�܂Ƃ��Ȑ푈�Ȃǂł���͂�������܂���B �@�@���̐������番����悤�ɁA�����̓��{�ɂ́A�͂��߂���A�����J�Ɛ푈����͂ȂǂȂ������B���̂��Ƃ́A���͗��R���m���Ă��܂����B �@�@���R�Ȑ����ǐ���ۂ��P�X�S�P�N�R���Q�T���ɎQ�d�{���֒�o�������ł́A����Ȃ��Ƃ������Ă��܂��B �@�@�u���v�ȕĉp�h��������A�ɗ͕ĉp�u���b�N�̎����ɂ�荑�͂�|�{���邱�Ƃ��̗v�ł���B�v ����߂Ă܂��Ƃ��Ȍ��_�A�Ƃ����ׂ��ł��傤�B �@�@�Ƃ��낪�A�P�X�S�P�N�P�Q���P���A��O��c�ɂ����āA�A�����J�A�C�M���X�A�I�����_�Ƃ̊J�킪���肳��܂��B������āA�P�Q���W���A���{�R�̓}���[�����ɏ㗤�B�����ɁA�A���͑����n���C�^��p����P�U�����A���̒���A�A�����J�A�C�M���X�A�I�����_�R�J���ɐ��z�����Ȃ���܂����B�������āA�����m�푈���n�܂�܂����B �@�@�J�풼��̂P�Q���P�U���Ɏn�܂�����V�W�鍑�c��ŁA�̓����p�@�́A���̂悤�ȉ������s���Ă��܂��B �@�@�u�G�͗̓y�͍L��A�������L�x�ŁA�V���Ȃ��Đ��E���e�̖�]��痂�������ĉp�����ł���܂��B�c�����܂��Ē�����͌ł��o��̏�ł���܂��B�v �@�@�܂�A�������g�A�Z���ԂɌ��������邱�Ƃ͂͂��߂���z�肵�Ă��Ȃ������̂ł��B �@�@���ہA���{�R���U���������̂́A�J�킩��͂����N�Ԃ����ł����B �@�@�b�`�V���Q���ڂ̒n�}���������������Ȃ��炨�������������B �@�@�P�X�S�Q�N�U���T���̃~�b�h�E�F�[�C��œ��{�R�͎S�s�A����ɃK�_���J�i�����̐킢�ő�s�k���i���A�P�X�S�R�N�Q���A���{�R�̓K�_���J�i��������P�ނ��܂����B �@�@�~�b�h�E�F�[�C��ƃK�_���J�i�����̐킢�ł̔s�k�́A�P�ɐ�ǂ̓]���������炵�������łȂ��A�o�ϓI�ɂ��傫�ȓ]���_�ƂȂ�܂����B �@�@���Ȃ킿�A�~�b�h�E�F�[�C���K�_���J�i�����̐킢�ł̔s�k�ɂ��A�Ȍ�ČR�̍U���ɂ����{�̑D�̒��v�����������̂ł��B���̂��߁A����̎������C��A�����邱�Ƃ�����Ȃ��Ă����܂����B �@�@���̂���A��{�c���{�A����c�ŌR���Ȃ́A���{���푈�𑱂����邩�ǂ����ɂ��āA���̂悤�Ȑ��������Ă��܂��B �@�@�u�����푈���n�܂��Ă����V�N�ɂȂ邪�A�哌���푈�Ȍ�̂��т���������܂łQ�N�ȏ���x���Ă����킪���̌o�ϗ͂́A���̗]�͂������قƂ�ǎ����Ă���B�v �@�@����������ł��A���{�Ƒ�{�c�͐푈�𑱂��铹��I�т܂����B �R�@�}���A�i�����̊ח��ɂ��{�y��P�̊댯�̌����� �@�@���ɁA�Q�Ԗڂ̃|�C���g�ł���}���A�i�����̊ח��ɂ��Ăł��B �@�@�P�X�S�S�N�U���A�}���A�i���C��œ��{�R�͂���Ȃ��s�k���i���܂��B�V���ɃT�C�p�������ח��A�����ăe�j�A�������W���Ɋח����A����܂œ��{�R�̋��_�̂ЂƂł������}���A�i���������S�ɕČR�̎�ɗ����܂����B �@�@���̂��Ƃ́A��̋�P�̂��Ƃ��l�����Ƃ��A��Ϗd�v�ȈӖ��������Ă��܂��B �@�@���̃T�C�p���A�e�j�A���̂Q�̓��́A���������Q�C�O�O�O�L���̋����ɂ���܂����A���̋����́A����܂ł̔����@�ł͌p�����čq�ł��Ȃ������ł����B �@�@�Ƃ��낪�A�}���A�i�������ČR�̎�ɗ���������A�ČR�́A�V�^�̍����\�����@�A�a�Q�X�����Ɋ��������Ă��܂����B���̍ŐV�s�@�́A����܂ł̔����@�ɔ�ׁA���O��ɋ���ŁA���\�̍������Q���Ă��܂����B���̂��߁A�u����̗v�ǁv�ƌĂꂽ�̂ł��B �@�@�����āA���̂a�Q�X�������A��ɓ��{�{�y�����x����P���A���{�S�̂����|�̂ǂ��ɒ@�������{�l�ł����B �@�@���́u����̗v�ǁv�a�Q�X�́A�ő�ύڗʂł���X�g�����e�𓋍ڂ��Ă���Ƃ��ł����A�Q�C�W�W�O�L�����̌p���q�\�ł����B�v����ɁA�}���A�i�����̊ח��́A���{�{�y�����S�ɕČR�̋�P�U���̎˒��͈͂ɓ��������Ƃ��Ӗ����Ă����̂ł��B �@�@�}���A�i�����̊ח����琔������A�ČR�͓��{�R����D�悵���}���A�i�����ɋ�R�̑�q���n�����������܂����B�������āA�ČR�ɂ����{�{�y��P�̏��������S�ɐ����܂����B �������̎��_�ŁA�x�킪�������Ă���A����P���܂ތ�̖{�y��P��������ꂽ�͂��ł����B �S�@�푈�I���̍Ō�̋@��̑r�� �@�@���ɁA�R�Ԗڂ̃|�C���g�ł���߉q�����̏�t���ɂ��Ăł��B �@�@�P�X�S�T�N�R���ȍ~�̑S���e�n�̋�P�A�����A���q���e�����A�\�A �̎Q��Ƃ��������\�L�̔�Q���������Ō�̃`�����X�ƂȂ����̂��A�߉q�����E���̏�t���ł����B �@�@�߉q�́u��t���v�̒��ŁA���{�͕K���s�킷��ł��낤���ƁA���K�v �Ȃ��Ƃ͐푈���i�h����|���đ��₩�ɐ푈�I���̕��@���l����ׂ����ƁA�Ȃǂ�V�c�ɕ��܂����B �@�@�������A���ǓV�c�͐푈���i�h�̈ӌ��ɉ�����A�߉q�̈ӌ��͎�����܂���ł����B �������̎��_�ŋx�킪�������Ă���A���̌�ɓW�J����邱�ƂɂȂ�S���e�n�ł̓x�d�Ȃ鎷�X�ȋ�P�A�����A���������A�\�A�Q��Ȃǂ̔ߌ��́A���ׂĉ�����ꂽ�͂��ł����B �@�@���Ȃ킿�A�߉q�̏�t����������Ȃ������P�X�S�T�N�Q���̎��_�ŁA���̌�ɋN���邱�ƂɂȂ鐔�X�̔ߌ��������Ō�̃`�����X�́A���S�Ɏ���ꂽ�̂ł��B ���̌�A�S���e�n�ł̋�P���������𑝂��Ă����P�X�S�T�N�U���A�̗�؊ё��Y�́A�c��Ŏ��̂悤�ȉ��������܂����B �@�@�u�ߎ��A�G�̋�P�͂܂��܂�����ƂȂ�A�S���e�n�ɑ���̔�Q���Ă���B��Ў҂������Ȃ��A�܂��Ƃɓ���Ɋ����Ȃ�����ł���B�������A��P�͍��コ��ɉ�ɂȂ邱�Ƃ͕K�R�ł���B�����A�S������̂ƂȂ�A�푈�����̈�_�ɏW�����A��l���c�炸�����������鎞�ɍ������`�͊m��������Ɗm�M����B�v �@�@���͂�A�܂Ƃ��Ȕ��f�Ƃ͂����Ȃ����Ƃ͖��炩�ł��傤�B �@�@���̂悤�Ȑ�O�̐���ɂ���Đ�������Q���C���{�����@�́C�u���{�̍s�ׁv�ɂ���Đ������u�S�Ёv�ł���Ƃ��܂����B�����āC����̏��ʂŏq�ׂ��푈�֓˓����Ă����������s�C��ɏq�ׂ鍑���ɑ���h��`���Ȃǂ̐��C�u�S�Ёv���������u���{�̍s�ׁv�̍ł�����̂ł���C���{�����@�̐��_�ɐ^��������Λ�������̂ł��邱�Ƃ͌����܂ł�����܂���B�Ƃ���C�����C���̂悤�Ȑ���ɂ���Ă����炳�ꂽ�������̔�Q���~�ς��ׂ��ӔC���͓̂��R�ł��B �@�@���Ȃ킿��s�s�ׂɊ�Â��A�𗝏�A��Ў҂��~�ς���ׂ���`�����Ă���Ƃ����ׂ��Ȃ̂ł��B �� ���@�@�@. |

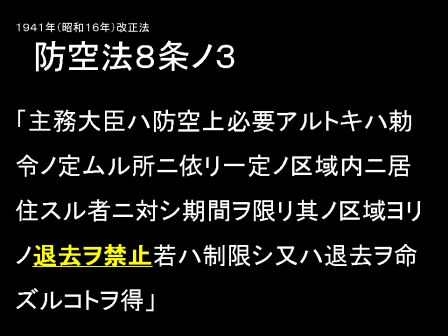

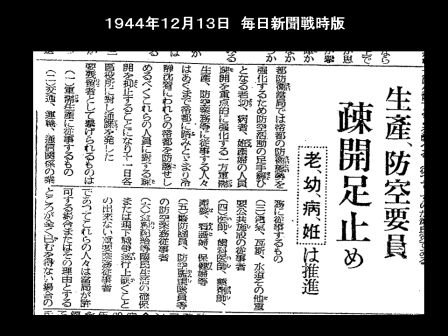

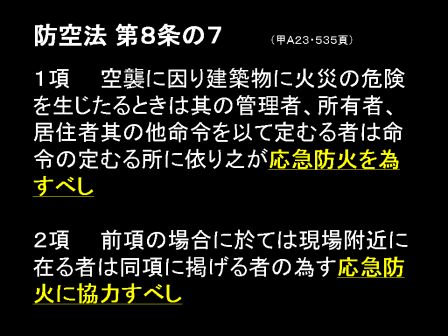

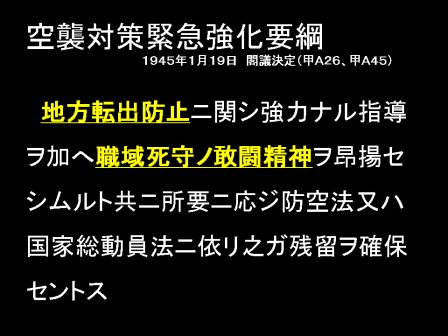

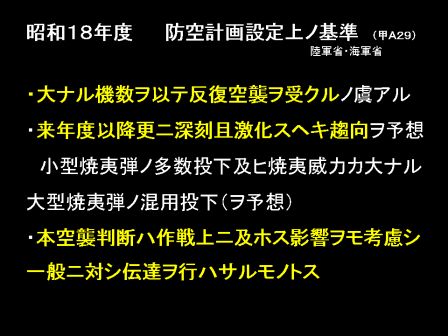

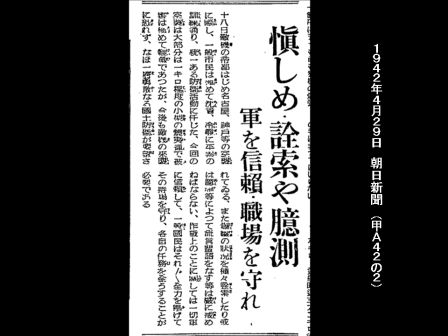

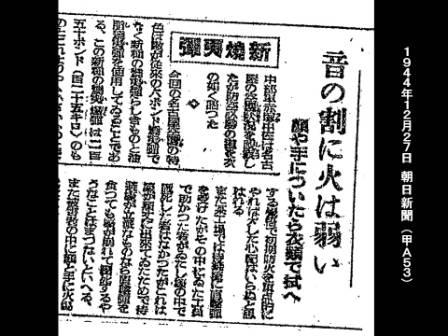

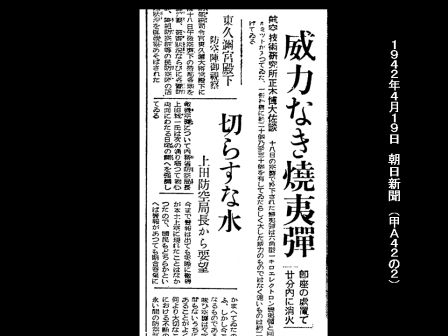

�� �@���@ �@ �q �Q�O�O�X�N�U���R���@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@. �@�@�퍐���́A�����ɑ��āu��P����̑ދ����@�v��u�����̎����v�����m�����A��P�̊댯����ĈΒe�̔j��͂ɂ��Ă̐������m����^�����A���x�̖h��`���E���`�����ۂ��܂����B��������P���瓦���邱�Ƃ��A�����������ċ֎~�����̂ł��B���̂��Ƃ��A������̋�P��Q���g��E�[����������d�v�ȗv���ƂȂ�܂����B �@�@���̂��Ƃ́A�퍐���ɑ��A���ɂ��̔�Q�̕⏞����𐋍s����@�I�`����������O��Ƃ��Ă̐�s�s�ׂ̏d�v�Ȉꕔ���Ȃ����̂ł���܂��B �@�@�܂��A�����疯�Ԑl���ۂ���ꂽ�h��`���̓��e�́A�҉��P����Гs�s�̍őO�����瓦�����Ɋ댯�ȏ��Ί������s���Ƃ������̂ł���A�g�̂Ɛ����ɏd��Ȋ댯���y�ڂ��������̍s�ׂƂ����_�ŁA�R�l��R���̋Ɩ��ɂ���ނ�����̂ł���B���ɁC�R�̏�w���͋�P�Ɋւ���\���ȏ��āA����͊댯�����������r���̂蓾���ɑ��A�����疯�Ԑl�́A�댯�Ɋւ����������^�����Ȃ��ǂ��납�A�Ӑ}�I�ɘc�Ȃ��ꂽ����`����ꂽ�̂ł��B �@�@�ɂ�������炸�A�R�l�E�R���������Ȃǂ̕⏞���Ȃ���A���Ԃ̋�P��Ў҂ɂ͕⏞����Ȃ���Ă��Ȃ��Ƃ����̂́A�]��ɕs�������s�ύt�ł���A���������i���@�P�S���j�Ɉᔽ���Ă��܂��B �@���̓_�ɂ��āA�����q�ׂĂ����܂��B �Q�@�����ɉۂ��ꂽ�h��`�� �i�P�j�u�����h��v�̍l���� �@�@�u�h��v�Ƃ́A�G�@�����̂��߂̖h��Ď��┚�����̍ЊQ�Ή��Ȃǂ����S�ł���A�{���͍��Ƃ̌R���E�x�@���傪�S�������ł��B�������A����E������̓��{���{�́A�L�������ɑ��Ėh��`���킹��u�����h��v�i���邢�́u���h��v�j�̎{����̗p���܂����B ����͍����̐�������Y����낤�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��A�������]���ɂ��Ăł��A�s�s����ьR�����_��Y��Ղ̖h�q�ɍ������]��������Ƃ������̂ł��B �@�@�L�������ɖh��`�����ۂ�����́A�P�X�R�V�N�i���a�P�Q�N�j���u�h��@�v���肩��{�i�����܂����B���̖h��@�́A�P�X�S�P�N�i���a�P�U�N�j�P�O���ɁA��ʎs���ɋ��x�̖h��`�����ۂ��������Ȃ���܂����B �i��ʂP�������j �@�@�@�@�@  �@�@�h��@�́A��ʎs���ɑ��āA��P���ɂ�����ދ��֎~�i�W���̂R�j��A�Ď��s�ׂւ̏]�����߁i�U���̂Q�j�ȂǍL�Ăȋ`�����K�肵�Ă��܂��B �@ �@���ɓs�s����̑ދ��֎~�́A�s������P�̉��ɔ���t������̂ł����B�@�̕�����́A���߂Œ�߂�ꂽ�҂̑ދ��𖽂��邱�Ƃ��ł���Ƃ̌`���ł������A���ۂɂ́A�ꕔ�̗�O�������L�Ăȍ����ɑދ��֎~���`���t�����܂����B �i��ʂQ�������j �@�@�@�@�@  �@�@���̉�ʂ́A�P�X�S�P�N�P�P���P�W���t�̐V���L���ł��B�u������בg���̓s�s�ދ����֎~�v�Ƃ������o���ŁA�����h��@�̓��e��`���Ă��܂��B�i�b�`�R�T�j�B�u������בg���v�Ƃ����܂����A�S�ƒ�E�S�s�����בg�ɑ����Ă���̂ł�����A�v����Ɂu������s���S���v���s�s����̑ދ����֎~���ꂽ���ƂɂȂ�܂��B �@�@�h��@�{�s�߂ɂ��A�ދ��֎~�̗�O�͓��c���E�D�Y�w��h��`���ɏ]���ł��Ȃ��V�l�݂̂Ƃ���܂����B�V�������̂��Ƃ�`���A�u���ƂИZ�\�ΑO��̘V�l�ł���������҂͎c��˂Ȃ�Ȃ��B�v�ƕ��Ă��܂��i�b�`�R�V�j�B �i��ʂR�������j �@�@�@�@�@�@  �@�@�킸���ɁA�u�h���̑���܂Ƃ��v�ƂȂ�V�l��c���Ȃǂ������n���ւ̑a�J��F�߂��܂����B���̕��j�́A��P����������푈�����܂ō��{�I�ɕύX����邱�Ƃ͂���܂���ł����B �@�@��ʂɉf���Ă���V���L���́A�P�X�S�S�N�P�Q���P�P���̓����s�̌���������̂ł��B�h�q�Ԑ������̂��߁u�h���̑���Z�ЂƂȂ�V�c�A�a�ҁA�D�Y�w�̐l���a�J���d�_�I�ɋ����v���A�u�R�����Y�A�h��Ɩ��ɏ]������l�X�͂����܂Œ�s�ɓ��݂ƁU�܂�v�A�u�����̐l���ɑ���a�J��}�~����v�i�b�`�T�O�j�Ƃ������j���Ƃ�ꂽ�̂ł��B�V���L���́A�u�a�J���~�߁v�Ƃ������o���ł����`���܂����B �@�@���̑ދ��֎~�i�W���̂R�j�Ɉᔽ�����҂ɂ́A�����Y���܂ޔ����i�P�X���̂Q��P���j���Ȃ����܂����B���̂��Ƃ��傫������A�����ɑ��ċ����Њd���ʂ����܂����B �i�Q�j�h��@�ɂ����Ί����̋`���t�� �@�@�܂��A�h��@�́A�ȉ��̋K��ɂ��A�����ɑ��ċ�P�������}���̋`���i�W���̂V�j���ۂ��܂����B �i��ʂS�������j �@�@�@�@�@  �@�@���̉�ʂɂ���Ƃ���A�h��@��W���̂V�̑�P���́A��P���Ɍ����̊Ǘ��ҁE���L�ҁE���Z�҂Ȃǂ����ڂɁu���}�h���ׂ��ׂ��v�Ƌ`���t���Ă��܂��B���ꂾ���łȂ��A��Q���ł́A���܂��܌���t�߂ɂ����l���u���}�h�ɋ��͂��ׂ��v�Ƌ`���t���Ă��܂��B �@�@����Ɉᔽ�����҂ɂ͂T�O�O�~�ȉ��̔����i�P�X���̂R��P���j����߂��܂����B�T�O�O�~�Ƃ����Ă����݂̂T�O�O�~�Ƃ͈Ⴂ�܂��B�����̋����̏��C���͂T�T�~�ł���A���̖�X�J�������̑��z�̔����Ȃ̂ł��B �@�@���̑��ɖh��@�́A���������ɑ��Č����̏������߁A���z�֎~�A�ړ]���߁A�������p�A���̑��́u�h���K�v�Ȃ�[�u�v�𖽂��邱�Ƃ��ł���ƒ�߂Ă��܂��i���@�T���̂Q�`�T���̂P�O�j�B�����̍��Y���͑傫����������A�S�ʓI�Ȑ푈���͂���іh��]�����`���t�����Ă����̂ł��B �i�R�j�S�����ɖh��E�퓬�Ԑ���������t�c����Ȃ� �i��ʂT�������j �@�@�@�@�@  �@�@�R���H���W�I�ɂ����Ǐ��I�ȋ�P���n�܂����P�X�S�S�N�i���a�P�X �N�j�Q���Q�T���A���{���u������[�u�v�j�v���t�c���肵�܂����i�b�`�Q�S�j�B���������𓊂������č������u��m�v�Ƃ��Č���́u�o��v�����߂������A�u��P��Q�Ɍ����j�t�e�m�����P�����O��X�v�ƒ�߂Ă��܂��B�܂�A��P�́u��Q�Ɍ��v�ɍۂ��Ă��A���ł͂Ȃ��h�����ѓO���ׂ��u�����P���v�����邱�Ƃ����߂�ꂽ�̂ł��B �@�@���̊t�c����ɂ��ĐV���e���́A�u�ΘJ�h���O��v�A�u���������ʊ��Ɏ��H�v�Ȃǂ̌��o���̂��ƂŁA�u���������T�鐭�{�̒f�����錈�ӂɑ��A�c�����Ƃ��Ă̒����S�������ĕs����s���Ƃ����O���܂Ő�Д������Ƃ��v�������v�ȂǂƓ`���܂����B�����͎��Ȃ̐����ł͂Ȃ����Ƃ����ׂ����Ƌ��߂�ꂽ�̂ł��B �i�摜�U�������j �@�@�@�@�@  �@�@����ɁA�T�C�p�����Ȃǂ��ח����ċ�P�̖{�i�����m�������ꂽ�P�X�S�T�N�i���a�Q�O�N�j�P���P�X���A���{���u��P��ً}�����v�j�v���t�c���肵�܂����i�b�`�Q�U�j�B �@�@����́A�V�c�҂̒n���a�J�͑��i������̂́A�s�s�h�q�ɕK�v�Ȑl���ɂ��ẮA�u�n���]�o�h�~�j�փV���̓i���w�������E�掀��m�������_���V�g�Z�V�����g���j���v�j���W�h��@���n���Ƒ������@�j�˃��V�K�c�����m�ۃZ���g�X�v�Ƃ�����̂ł��B�l�����o��h�����߂ɁA�����[�u�┱�����܂ޖh��@�⍑�Ƒ������@�̔����������Ȃ��Ƃ����̂ł��B���̗v�j�ł́A�u�בg�v���P�䂸�|���v��ۗL�E�������ď������ɂ����邱�Ƃ��`���t�����܂����B �@�@�Ȃ��A���̂悤�ȍ����h��̐��������ɍ�p�����邽�߂ɂ́A�@�Z����g�D�����ďW�c�I�ɔC���ɏA�����邱�ƁA�A��P���瓦���邱�Ƃ������Ȃ����݊Ď��̑̐����\�z���邱�ƁA���s���ł��B���̂��߂ɑS���Ɂu�בg�v���g�D�����ꂽ���Ƃ�A�בg�̉^�c���ԁE�������Ԃɂ��Ă͏������ʂŏڏq�����Ƃ���ł��B �i�S�j�����ɖh�Ί����������邽�߂́u�h�v���� �@�@�s�s���̊e�ƒ�ł́A������u�h�v���ݒu����Ă��܂����B���̐���́A�h��`���̖@�����ƂƂ��ɏd��ȕω����Ƃ��܂��B �i�摜�V�������j �@�@�@�@�@  �@�@���Ƃ��Ɛ��{�́A���e�ɑς��錘�łȁu�h�v�𐄐i���Ă��܂����B �@�@�����Ȍv��ǂ��P�X�R�W�N�i���a�P�R�N�j�P�O���ɔ��s�����u�����h��̞x�v�ɂ́A��܂��͋�n�Ɍ��łȍޗ��Ō��݂���ׂ��ƋL�ڂ���Ă��܂����B�P�X�S�O�N�i���a�P�T�N�j�P�Q���́u�h�\�z�w���v�́v�ɂ����Ă��A�u�h�v�͌����Ƃ��ĉƒ�̊O�납����ɐݒu���邱�ƂƂ���Ă��܂����B �@�@�Ƃ��낪�P�X�S�P�N�i���a�P�U�N�j�̖h��@�����ɂ��A��P����̑ދ��֎~����Ώ]���`�������L���ꂽ�ȍ~�́A����Ɍ������悤�h������ω����܂��B �@�@�����Ȗh��ǂ��P�X�S�Q�N�i���a�P�V�N�j�W���ɔ��\�����u�h��Ҕ����̍����v�i�b�`�Q�O�E�P�X�Łj�ɂ́A���̂悤�ȋL�ڂ�����܂��B �@�u�i��P���́j�����Ɏ�߂̓K���ȏꏊ�ɑҔ����Ĉꎞ�댯������A���e��ĈΒe�����������̎��ɂ����A�����ɂƂяo���čs���Ėh�슈�����n�߂�₤�ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B �@�@�����Ҕ��͌����ĒP�ɓ����B�ꂷ�邱�Ƃł͂Ȃ��A�ϋɓI�ɖh�슈�������邽�߁A�ꎞ���ʂȊ�Q������đҋ@���邱�Ƃł��B�v �@�@����ɓ����Ȃ����\�����u�h��Ҕ����̍����v�i�b�`�Q�O�E�Q�O�Łj�Ƒ肷�镶���́A�h�͉Ƃ̊O�ł͂Ȃ��Ƃ̒��ɍ��ׂ��ł���Ƃ��āA���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B�����ׂ����e�ł��B �@�u��ʂɂ͉Ƃ̒��ɍ���������A�J���̗����̋�ꂪ�Ȃ��A��Ԃ⌵�����̎g�p���l���Ă݂Ă���w�֗��ł���Ǝv�Ђ܂��B�Ȃق܂��O�ɂ�������Ƃ̒��ɂ�������A���Ƃɗ�������ĈΒe���悭������A���}�h�̂��߂̏o���e�Ղł���ƍl�ւ܂��B�v �@�@������ׂ����ƂɁA�u��������ĈΒe���悭�����邩��Ƃ̒��ɑҔ��������ׂ����v�Əq�ׂĂ���̂ł��B�������A����ɗ����Ă����ĈΒe�͈�u�ʼnƉ���҉ɕ�݁A�������g���Ɋ������̂ł�����A�u�ĈΒe�̗������悭������v�Ȃǂƌ����Ă���ɂ���Ȃ��͂��ł��B �@�@����ɓ��u�h��Ҕ����̍����v�ɂ́A���e�̔j�Ђ̊ђʂ�h�����߂ɂ́A�y���W�O�Z���`����グ�邩�A�z�c���P�O�O�Z���`�ςݏグ��A���ЁE�����S�O�Z���`�ςݏグ��Ƃ������@�ŏ\�����Ə�����Ă��܂��B �@�@�������A���̂悤�ɕz�c�⎆��ςݏグ�Ă��A���e��ĈΒe��h����ǂ��납�A�e�ՂɊђʂ�����R�Ă��Ă��܂����Ƃ͖��炩�ł��B�ɂ߂Č�����Ώ����@���������܂ꂽ�̂ł��B �i�摜�W�������j �@�@�@�@�@  �@�@��P���ɒ����Ԃɂ킽��؍݂ł�����S�Ȗh������Ă��܂��ƁA�O�ŏ��Ί���������҂����Ȃ��Ȃ�̂ŁA���̂悤�Ɂu�����ɔ�яo����Ҕ����v�A��萳�m�ɂ����u�댯������A�����ɔ�яo������Ȃ��Ȃ�Ҕ����v�̐ݒu�𐄏��E�`���t�����邱�Ƃ����Ƃ̕��j�Ƃ��ꂽ�̂ł��B �@�@�܂��A��v�Ȗh��ݒu����K�v�����������邱�Ƃ́A��P�̊댯������ەt���ċ��|�S�𗬕z���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B���̂��߁A�u��P�͕|���Ȃ��v�Ƃ�����`�Ƃ��킹�āA�u�Ҕ����͊ȈՂȂ��̂ŏ\���v�Ƃ�����`���Ȃ��ꂽ�̂ł��B �@�@��P�̍ۂɂ́A����̌������|�ĉ��~���ɂȂ��Ď��S�������A�Ђɂ��������x�̋}�㏸�ɂ�莀�S�������A�_�f�s���ɂ�蒂�����������������ɂ̂ڂ�܂����B�h���ȈՂŁA�����ɐݒu����Ă������߂ɐ�������Q�ł��B �@�@�܂��A��P����ɖh�i�Ҕ����j����o�ď��Ί����ɏ]�����Ă��邤���Ɏ��S�������������ɂ̂ڂ�܂��B �@�@���̓_�ɂ��āA�P�X�S�T�N�R���P�O���̓������P�̂S����ɊJ�Â��ꂽ�鍑�c��ł̋c������ɑ��Ă��A������b����P����̑ދ���F�߂Ȃ����ق������������A�������ʂ���я؋��Ŗ��炩�ɂ��Ă��܂��B �R�@�����������ꂽ�� �i�P�j��P����яĈΒe�̊댯���ɂ��Ă̌������z �i�摜�X�������j �@�@�@�@�@  �@���{�́A�S�����ɖh��`�������m�����邽�߂ɁA�P�X�S�P�N�i���a�P�U�N�j�P�Q�����u���ǖh��K�g�v�Ƃ������q�i�b�`�P�V�j���쐬���ēs�s���̑S�ƒ�ւS�O�O������z�z���܂����B �@�����ɂ́A�ȉ��̂悤�ȋL�ڂ�����܂��B �E�u�G�̕��͂ɂ����肪���邩����ۂɋ�P����͉̂������̈ꕔ�����ł���B�v �E�u�e�͖ő��ɖړI���ɓ�����Ȃ��B���e�A�ĈΒe�ɓ������Ď�������҂͋ɂ߂ď��Ȃ��B�v �E�u�ĈΒe���S�|���Ə�������ŗe�ՂɉЂƂȂ炸�ɏ����~�ߓ���v �E�u��P�̔�Q�����Q���傫���Ȃ�̂́A�ނ�݂ɕ|�ꂽ��A���f��������A�������Ȃ��čQ�Ăč������邩��ł���B ���ɏĈΒe�������~�߂Ȃ��Ƒ�ЂƂȂ��Q���傫���Ȃ�v �E�u�G���N�g�����ĈΒe�̉ΐ������������͉̂��O�ɉ^�яo���B�v �E�u���ӏĈΒe����U���Ē��̓t�X�}���ɕ������Ƃ��͑����ɉΒ@�i�Ђ������j���Œ@�������ď�����v �@�@�����ŏ�����Ă���u�Β@���v�Ƃ́A�|�_�̐�ɓ���\�{���x���t�����u���͂����v�̂悤�Ȃ��́i�b�`�P�T�E�R�O�ł̎ʐ^�Q�Ɓj�ł��B���ۂɂ͑S�����ɗ����܂���ł����B �i�摜�P�O�������j �@�@�@�@�@  �@�@����́A���{�x�@�ǂ��P�X�S�S�N�P�Q���ɔ��s�����u�ƒ�E�בg�h��w�����v�i�b�`�R�R�j�̐}�ł��B�E��̊G�́A�u�ĈΒe���V�䗠�≮�����ɗ����Ă�����Ό��i�Ƃт����j�����_�œ˂����Ƃ��v�Ƃ������̂ł��B����̐}�́A�ĈΒe��������Ȃǂɗ�������A�������u�Ό������_�ňړ�����v�Ƃ����Ώ����w��������̂ł��B�����ɂ��I���ȑΉ��ł����A�u���ɉ��Ă��L����ĈΒe�̈З͂ɂ͓�����ʂ��Ȃ����@�ł��B�P�X�S�S�N�P�Q���Ƃ����ƁA���łɊe�n�ŋ�P��Q���o�Ă��鎞���ł��B���������{�R�����璆���̏d�c�œ��������ĈΒe�̂��Ƃ��n�m���Ă���͂��ł��B�Ƃ��낪�A���{�͍����ɑ��ďĈΒe�̊댯��������Ώ����@�������邱�Ƃ̂Ȃ��܂܂ɁA���̂R������ɂP�X�S�T�N�R���̑����P���}���邱�ƂɂȂ�̂ł��B �i��ʂP�P�������j �@�@�@�@�@  �@�@����ɓ����u���ǖh��K�g�v�̏��a�P�W�N�łɂ́A���̉�ʂɉf���Ă���̂Ɠ����u�h��K���̐����v���f�ڂ���Ă��܂��B����́u���B�͌䍑������m�ł��B���𓊂��o���Ď�������܂��B�v�A�u���B�͖��߂ɕ��]���A����ȍs����T�݂܂��B�v�Ƃ������̂ł��B�������A���̂悤�ȁu�����v���������Ă����̂ł��B �i��ʂP�Q�������j �@�@�@�@�@  �@�@�V������ɂ��A�u������Ȏ��v�i�b�`�U�O�j�Ȃǂ̌��o�����傫���f�����܂����B���̂悤�ɂ��āA�h��`�����瓦���o���Ȃ����x�ƂƂ��ɁA����ɏ]�킴��Ȃ��Љ�����グ��ꂽ�̂ł��B �i�Q�j��K�͋�P�̗\���������ɂ͔铽���� �@���R�ȂƊC�R�Ȃ��P�X�S�R�N�i���a�P�W�N�j�Q���W���ɍ��肵���u���a�P�W�N�x �h��v��ݒ��̊�v�i�b�`�Q�X�j�ɂ́A�ȉ��̂悤�ȋL�ڂ�����܂��B �i�摜�P�R�j �@�@�@�@�@  �@�@�E�{�N�x�����ȍ~�A��i���@�����ȃe������P����N���m��A�� �@�@�E��P�n���N�x�ȍ~�i�܂菺�a�P�X�N�ȍ~�j�X�j�[���������X�w�L�������\�z�Z������ �@�@�E���^�ĈΒe�m���������y�q�ĈΈЗ̓J��i����^�ĈΒe�m���p�����i���\�z�����j �@�@�E�{��P���f�n����j�y�z�X�e�������l���V�A��ʃj�V�`�B���s�n�T�����m�g�X �@�@�}���A�i�������ח����ĕČR��n����������N���ȏ���O�̎��_�ŁA���łɌR���͑�K�͋�P���K���ł���Ɣ��f���A���h���ɂ����h����������ƂȂ邱�Ƃ�\�����Ă��܂����B���悻���Ԑl�̖h��P���ȂǂőΏ��ł���Ȃ����Ƃ͖��炩�������̂ł��B �@�@�Ƃ��낪�R���͋�P�̋��|�����m����ēs�s����ދ�����҂����o���邱�Ƃ�����邽�ߎ������B�����邱�ƂƂ����̂ł��B���l�̂��Ƃ́A�P�N��ɗ��R�ȁE�C�R�Ȃ����肵���u�ً}�h��v��ݒ��m��v�i�b�`�R�O�j�ł��K�肳��Ă��܂��B �i�R�j��P��Q�̎��Ԃ��⏬�����Đ^�����B�������{ �@�@���{�́A���ۂɐ�������P��Q�̎��Ԃ��⏬�����ċ��U�̔��\�����邱�Ƃɂ��A��������P�����ꂽ�莖�O�ދ����邱�Ƃ�h�����Ƃ��܂����B �@�@�������ʂŏڏq�����Ƃ���A��{�c���C�R���Ɛ��{���ǂ́A��P�ɂ��Ă͑�{�c���ꌳ�I�ɔ��\���A��{�c���\�ȊO�̏Ȓ��͓��ʂ̕K�v������ȊO�͔��\�͍s��Ȃ��Ƌ��肵�܂����B�����āA�@�ւɑ��ẮA�����Ȃ̌x�@�x�ۋǂ��u�G�P���n�����j���P���[�u�v�j�v�i�b�`�R�P�E�R�S�U�Łj���߁A���x�̕ǐ����~����邱�ƂɂȂ�܂����B �@�@���Ƃ���P�ɂ�鎀�S�Ґ���A��Вn�̒����ȉ��̒n���͌����Ƃ��Ĕ��\�s�Ƃ���A������H��̔�Q�����\�s�Ƃ���A�u��Q�m�j�G���R�R�g�i�N�ړ]��m�~�������X���K�@�L���m�v�݂̂�������܂����B���H�E�����E�d�C�̔�Q�����\�s�Ƃ���܂����B �@�@�P�X�S�Q�N�i���a�P�V�N�j�S���P�W���ɍs��ꂽ�ŏ��̖{�y��P�̕L���́A�u�G�@�͔R���Ă��ގU�v�A�u�o�P�c�Β@���̎�M�v�Ȃǂ̌��o���i�b�`�S�Q�̂P�j���f���āA�R������̂Ő퓬�ɏ����������̂悤�ȕ����܂����B�W�X���̎��҂��o�����Ƃ͉B����A�u�V�l��w�l����l�ŎO�A�l�̏ĈΒe�����~�߂��@���͔��Ȍ��сv�Ƃ̓�����b�̒k�b�i�b�`�S�P�̂Q�j������܂����B �@�@�����āA���̓��̐V���ɂ́A�u�T�ߑF���≯���@�R��M���E�E������v�Ƃ������o���̂��ƂŁA���̂悤�ɋL�ڂ��Ă��܂��B �i��ʂP�S�������j �@�@�@�@�@  �@�u�����̏���X�F�������舽�͉������ɂ���ė���唌���Ȃ����͌��ɉ��߂˂Ȃ�Ȃ��B����̂��ƂɊւ��Ă͈�،R�ɐM�����āA��ʍ����͂��ꂼ��S�͂������Ă��̎�������A�e���̔C����S�����邱�Ƃ��K�v�ł���B�v�i�b�`�S�Q�̂Q�j �@�@�܂�A��P������ł��Ȃ��������{�R�̖h�q�̐��ւ̔ᔻ��������邽�߁u�R��M������v�Ƌ��ق��A��P�̋��|���L�܂邱�Ƃ����ꂽ���߁u�F���͂���ȁv�Ɖ����Ƃǂ߁A��P��Q�̐^���⋰�|�����҂������Ƃ��Ă��u����唌ꂾ����M����ȁv�Ɨ��z�����̂ł��B �@�i��ʂP�T�������j �@�@�@�@�@  �@�@���̂ق��ɂ��A�ĈΒe�̈З͂ɂ��āA���É���P�ŐV�����g�p���ꂽ�Q�T�O�|���h�̑�^�ĈΒe�ɂ��āA�u���̊��ɉ͎ア�v�A�u��ɂ�����ߗނŐ@���v�Ƃ������V���L��������܂��B����͐V���L�҂�����ɏ������̂ł͂Ȃ��A���R�����R�̐Ԓ˒����̒k�b�ł��B �@�i��ʂP�U�������j �@�@�@�@�@  �@�@�ĈΒe�̊댯����ے肷�鐭�{���\��V���L������������܂��B����́A�P�X�S�Q�N�S���P�W���̓��{�{�y����P�̋L���ł��B�u�З͂Ȃ��ĈΒe�v�ȂǂƂ������o�����傫���f�ڂ���Ă��܂��B �i��ʂP�V�������j �@�@�@�@�@  �@�@�P�X�S�T�N�i���a�Q�O�N�j�R���P�O���̓������P���L���ł��B��{�c���\�́u�Ӕ��v�A�u�܂��Ȃ��������v�ȂǂƂ������e�ł���A�����ɖ�P�O�������̎҂��o�������͔��\����܂���ł����B �i��ʂP�W�������j �@�@�@�@�@  �@�@���N�R���P�R���[��̑����P�ɂ��Ă��A��{�c���\�́u�Ӕ��v�Ƃ��A�ߑO���ɒ������Ƃ������̂ł���A�s�X�n����ʉ̊C�ƂȂ葽���̎��҂��o�����Ƃ͑S���G��Ă��܂���B �i�S�j���{�E�R���́A�푈�p���̂��߂ɋ�P�̋��Ђ��B���� �@�@���̂悤�ɐ��{�E�R�����������B�������R�́A��������P������ēs�s����ދ����邱�Ƃɂ��푈�p��������ɂȂ邱�Ƃ𐭕{���뜜��������ł��B �@�@����������悤�ɁA���R�Ȃ̍����R���ے��́A�P�X�S�P�N�i���a�P�U�N�j�P�P���Q�O���ɏO�c�@�ɂ����āA�u��P������ꍇ�ɂ����Ď��Q���̂��̂͑債�����̂ł͂Ȃ��v�A�u�T�������Ɋׂ邱�Ƃ���ԋ��낵���A�܂����ꂪ�ꎞ�̍����ɂ��炸���ĂЂɐ푈�p���ӎu�̔j�]�Ƃ��ӂ��ƂɂȂ�̂��ł����낵���v�Əq�ׂĂ��܂��i�b�`�R�U�j�B �S�@�Ō�� �@�@�ȏ�q�ׂ��悤�ɁA�����炪����P��Q�́A�����ĉ�������Ȃ��������R�̍ЊQ�ł͂Ȃ��A�����̑I�����̒����琭�{���I����������̕K�R�̌��ʂƂ��Đ��������̂ł��B �@�@�����A�Ƃ����̂͗��j�ł͋�����Ȃ������m��܂��A���{���{���u�����̊F����A���S�ȏ��ɓ����Ă��������B���{�����S�Ȗh��ݒu���܂��B�n���֓�������l�͓����Ă��������B���̐푈���I��点�邽�ߕ��a�O���̓w�͂�s�����܂��v�ƌ����Ă�����A�ǂ��������ł��傤���B������̔�Q�́A���̂悤�ȏł�ނ�����Q�ł͂Ȃ��̂ł��B �@�@���{�����@���{�s���ꂽ����U�O�N�ȏ�ɂ킽��푈�̎S�Ђ̍��Ղ��A���u���邱�Ƃ��������͂�������܂���B���݂Ȃ���ʐ�Ў҂ɑ���⏞�̑[�u���u���Ă��Ȃ��퍐�̕s��ׂ́A�𗝏�̍�`���ᔽ���\������̂ł����āA�퍐�̈�@���͖��炩�Ƃ����ׂ��ł��B �� ��@�@�@. |

�@�@�@�@�@��㒆���@���������@�ٌ�m�@���؋g�N �@�@�@�@�@�@�@�@�@��540-0033�@���s������Β��P-�P-�V�@ �d�b 06-6942-7860 �@�@ �@ �@�d�b�@072-271-5364 �@�@����P�q �܂� |

�Q�̃z�[���y�[�W���쐬���Ă��܂��B�@�ǂ�����������������I

�@�y����P�ٌ�c�z�[���y�[�W�z�@

�Ǘ��l�@�@�ٌ�m�@��O��

�A����@��㋞���@��������

��534-0024�@���s�s���擌��c��1-6-16�@���^���E�R�X���X�r���U�K